前回はジョドプル空港からヘナブラザーズのヘナ畑に立ち寄りまでのお話でした。

そこからさらにこの度のステイ先であるヘナブラザーズの三兄弟のご自宅に向かいます。

どーーーん!

車が止まったのはなんとモダンな高級住宅。辺りを見回してもここだけがまるでどこかのホテルか何かのよう。これぞヘナ御殿ですね!写真で見てわかるように一つの建物ですが三世帯がそれぞれ仕切られて並んで建っています。内装は各家族の趣味で作られているのでそれもまた個性があって面白いです。

屋上テラスにはソーラーパネル。これは自給というより売電用なのだそうです。しかしここは半砂漠、乾季にはトファンという砂嵐がきてあたりは霧のように曇って太陽を遮るのだそうです。パネルにも砂が積もりそうで大変そうです。

室内はどこもかしこも素敵で、壁や床はさまざまな大理石、建具は美しい木彫でうっとりしてしまいます。まるでボリウッド映画の世界に来たような気分です。

かと思えば、コンクリートの内側はこんなふうに手積みの石壁なんですよねー。このバランス感がインドです。

戻りまして御殿室内、見てください!この吹き抜けを飾るピクチャーマーブル!美しすぎる!こんなところにしばらく滞在できるなんて夢のようです。今回の滞在は三兄弟の末っ子シャームのお家に泊めていただきました。シャームのお家には三兄弟のお母さん、故ソハンラルジ氏の奥様も同居。凛としつつも可愛い方です。

部屋に案内され休憩していると、ウェルカムフルーツのパパイヤを持ってきてくれました!現地のパパイヤ久しぶりーーーー!!おいしーー。

続いてランチ。今回の滞在でとても楽しみにしていたことの一つが食事です。

ラジャスターン州は荒涼としたタール砂漠の一角、ジョドプルに都を置いたマールワール王国時代をルーツに持つマルワリ族の土地です。マルワリの人々は質実剛健な商人としても世界的に有名な部族です。砂漠の土地では飢餓に襲われることも多く農業だけでは暮らしていけない土地ですから、行商から始まり今や世界の大商人として名を馳せる民族です。

こんな豪華なお家に住んでいても、食材は自給しているものも多く、素材には拘りますが決して贅沢はいたしません。その土地で取れる気候にあった食材と独特の食文化が発達していて、その家庭料理がいただける!というのは私にとって最高の楽しみの一つなのでした。そのシリーズの中でもラジャスタン料理をいくつかご紹介したいと思います。

早速マハさんも舌鼓。メニューは奥からダール(豆のスパイススープ)、夕顔のスパイス炒め煮、オクラのスパイス炒め煮、チャパティ(無発酵全粒粉パン)、スチームドライス、ヨーグルトです。

どれも素晴らしく美味しいのですが、特筆すべきはチャパティです!私は8年ほどインドに住んでいたことがあるのですが、その時から考えても歴代5本の指に入る美味しさです。もちろん粉は自給している小麦、ギーも家族で飼っているギール種の牛のミルクから作ったもの、ヨーグルトもそうです。このチャパティはシャームのお母さんが作ってくれました。これから毎日これが食べられるかと思うと幸せです。

スパイスも多く育つこの地域、クミンやマスタードがちょうど播種される季節でした。基本調味料や素材の多くが自給されているというのが我が家の暮らしとも共通していてとても嬉しいです。それにしてもチャパティ美味しすぎて食べすぎてしまいます。

ランチが終わるとテーブルに何やら続々と運ばれてきます。

あ!新聞!マハラニ通販でお買い物されると異国の新聞が入ってくることがあります。あれはここソジャットからやってきます。

シャームの娘さんアルニマが階段を飾っています。

素焼きのカップにオイルを入れて、火を灯しています。この灯明はディヤと呼ばれます。

そう、この日はインド三大祭の一つ「ディワリ」という5日間続くお祭りのピークなのです。

1日目は家中を大掃除して、家電や装飾品を新調するのに良い日とされ、街はショッピングに出る人々で賑わいます。金銀や宝石などを買い求めるのはこの日が良いと言われますのでここぞとばかりにディワリ商戦が繰り広げられます。大掃除、年末セール、まさに日本の歳末のようですね。

2日目チョーティディワリはランゴーリと言われる色粉で紋様を描いたり灯明を焚いたりすると言われていますが、地域によっては前後する場合もあるらしく、ここでは3日目のこの日に灯明の準備をしています。

色粉や花びらをふんだんにあしらって紋様を描きます。

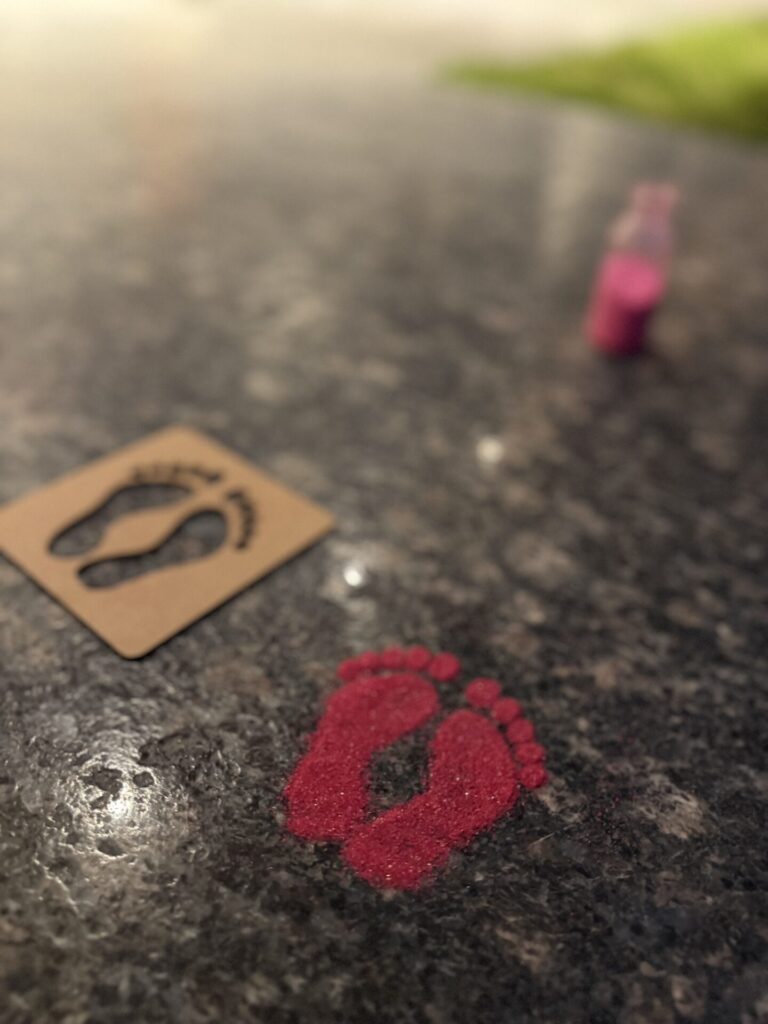

ステンシルを使ってシンボルを型抜いたりもします。

シャームの奥さんシェリーも楽しそう。

その装飾はもちろん美しいのですが、なによりも大人も子供も家族みんなで神様を迎える準備をしている姿やそこに流れる時間がとても美しかったのです。

私も家族で過ごした年末年始のワクワク感みたいな幼少期の記憶が蘇りました。普段離れて暮らしている家族もこの日だけは集まってこの時間を共有し絆を深める、日本では我が家も含め薄れつつある習慣なのかなと少しノスタルジックな気持ちになりました。

さて、あたりもすっかり陽が落ちて光の祭典の名にふさわしくどこもかしこも輝き始めました。いよいよ神様が降りてきやすいように暗闇を照らす時間の始まりです。

どこも美しくて写真を絞り込むことが難しい!

3日目のこの日のメインイベントはラクシュミプージャと言う、女神ラクシュミをお家には招き入れる儀式をする日です。

どの家庭にも祭壇があり、さまざまな神様の像やシンボルなどが置かれています。ここに今回はラクシュミ神をお招きします。シャームの家は家具調ボックスタイプのモダンな祭壇ですね。

ラクシュミ神が入ってこられたことを模すフットプリント👣

なんだかサンタクロースがきてくれるかな?っていうワクワク感にも似ています。

祭壇の前に儀式に使う供物を用意します。毎日ご飯が食べられること、生活を豊かにしてくれることに感謝をして豊穣の神ラクシュミ神に祈りを捧げます。

祝福を受けて額に赤い粉をココナツウォーターで溶いたものを記してもらいます。

モーリ、こちらは赤や黄色の糸を依った紐を手首に巻き付けてもらいます。厄除けのようなもので、この紐が手首に留まっているうちはこのプージャの力がその人を守ってくれるということです。

そしてスローカとマントラを唱えます。

そして亡きパパ、ソハンラルジ氏の遺影にも感謝を伝えます。

お隣、次男のチャニラジのお宅の祭壇はプージャ室タイプ。こちらでも家族でプージャの最中です。

この日はみんな正装。マハさんも慌ててシャームのクルターを借りて記念撮影。

その後三家族全員集合です。大家族!

初めてソジャットに来た時には、現在大学生でバンガロールに住んでいるケトゥとしっかり者のイェシビーの二人しか子供はいなかったのに、今ではこんなに増えています。マハさんは全員を小さい時から知っているから感無量です。

ディワリは贈り物をしあうのも楽しみの一つ。今回は私たちはゲストとして家族の儀式に迎え入れていただいていますし、ぜひ僭越ながら日本を代表しましてギフトを贈りたい!と持っていったのは八ヶ岳の老舗和菓子屋「金精軒」さんのどら焼きです。

シリーズの①で書きましたが、インドでは日本のアニメがたくさん放映されていて、その中でもドラえもんは誰もが知っているくらい人気があります。

インドでは「ドレーモン」と発音するのは微妙な感じがしますが、子供達に「ドレーモンの大好物は何?」と聞くと口を揃えて「どらケーキ!」と得意げに答えてくれます。

だから私はきっと子供達があのアニメの中で見るドラケーキ、一体どんな味なのか食感なのか誰もが想像したのではないかと思い、きっと目を輝かせて喜んでくれると思ったのです。

結果は微妙。私たちの前で食べてくれることはなく、複雑な顔をしていました。外したかなーー??と心配になりましたが、翌日「どうだった?」と聞くと「写真に撮って同級生に自慢したわ!」とか「おいしかったよ!」と言ってくれたのでよかったです。このほか各自一人ずつに品物を選ぶというのもインドのならわしなのかな?「あなたにはこれを!」と一人ずつ渡すのです。私たちも一人ずつ冬の防寒着となる衣料品を選んでお渡しできて、とても喜んでもらえてホッとしました。中でもちりめん布のシュシュは年頃のガールズたちには大好評でした。

さて、ここでお開きかと思いきや、子供達に一緒に花火をしよう!!と連れられて

爆竹を投げたり、打ち上げ花火を打ち上げたり夜遅くまで光の祭典を楽しみました。一緒に爆竹を投げてみると音だけ遠くで聞いているのとは違って、本当に厄が落とされる感じがしました。エキサイティングです!

長い1日でしたが、みんなハートフルで活気があって疲れるどころか元気をもらって、何も無理することなく寛ぐ時間を過ごせています。なんだかみんな余計なものがないような、とてもシンプルでクリアな感じがするんです。初日からとても充実しています。

まだまだソジャットヘナ刈り紀行は続きます。