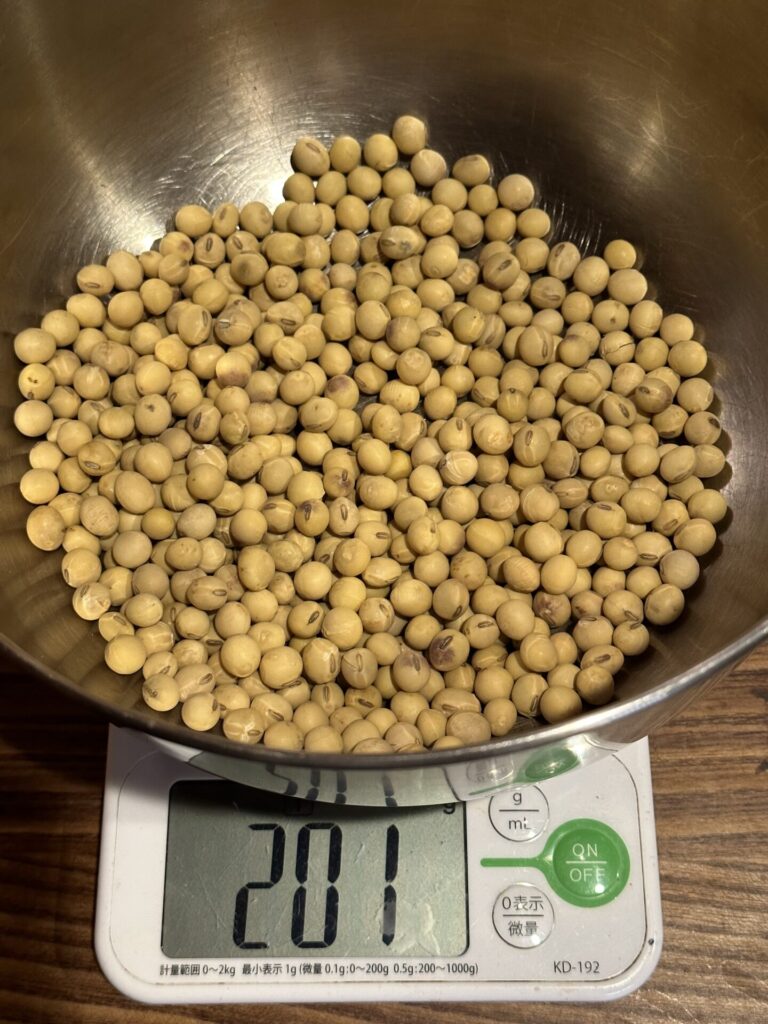

先日いよいよ発売となった自給大豆。早速入手してくれた方から質問がありました。

「お豆腐は乾大豆200gでどのくらいできますか?」

そうですよね、一袋入手したしたところでどのくらい使い勝手があるのかかわからなければ困りますよね。

ということで、今回は一袋200gを使ってお豆腐だけを作ってみました。今回は木綿豆腐です。(絹ごしも作れます。作り方はまた次の機会にご紹介します)

今回の自家用は商品用選別後の傷大豆なので大きさが不揃いだったり少し色がついてたりしますが問題なく使えます。

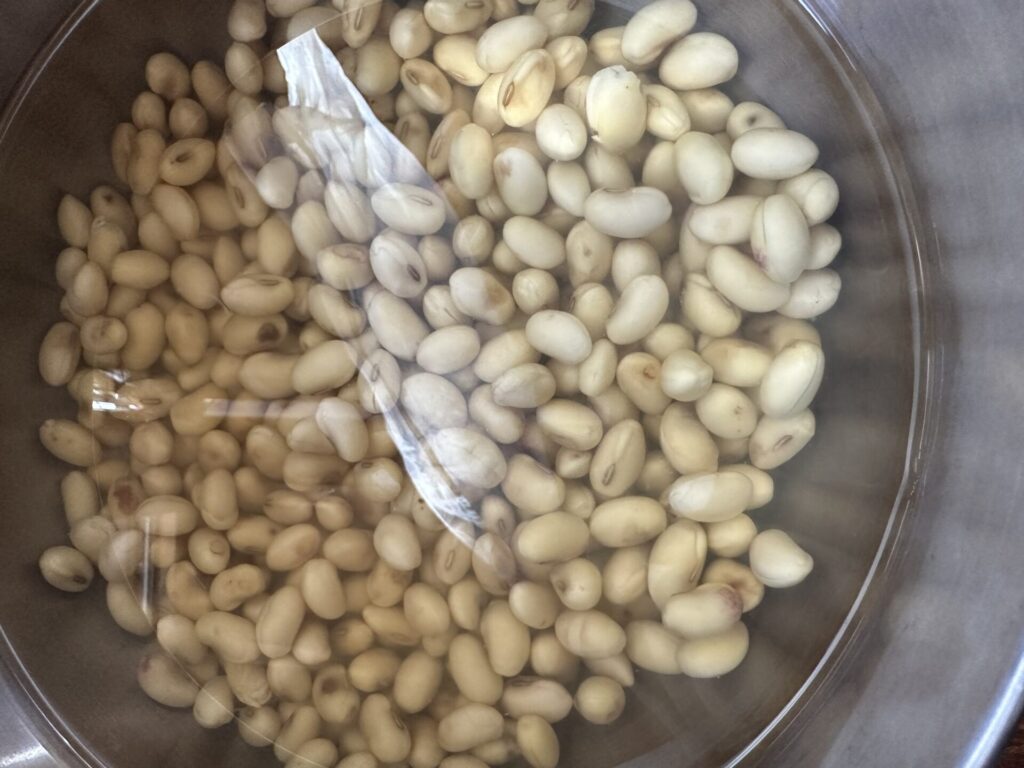

オーソドックスな一晩浸水です。前回いろいろなアイデア浸水を紹介しましたが、寝る前に水につけて朝に吸水しているというのが1番簡単な気がします(❁´◡`❁)

吸水後はやはり2.3倍くらいになりました。

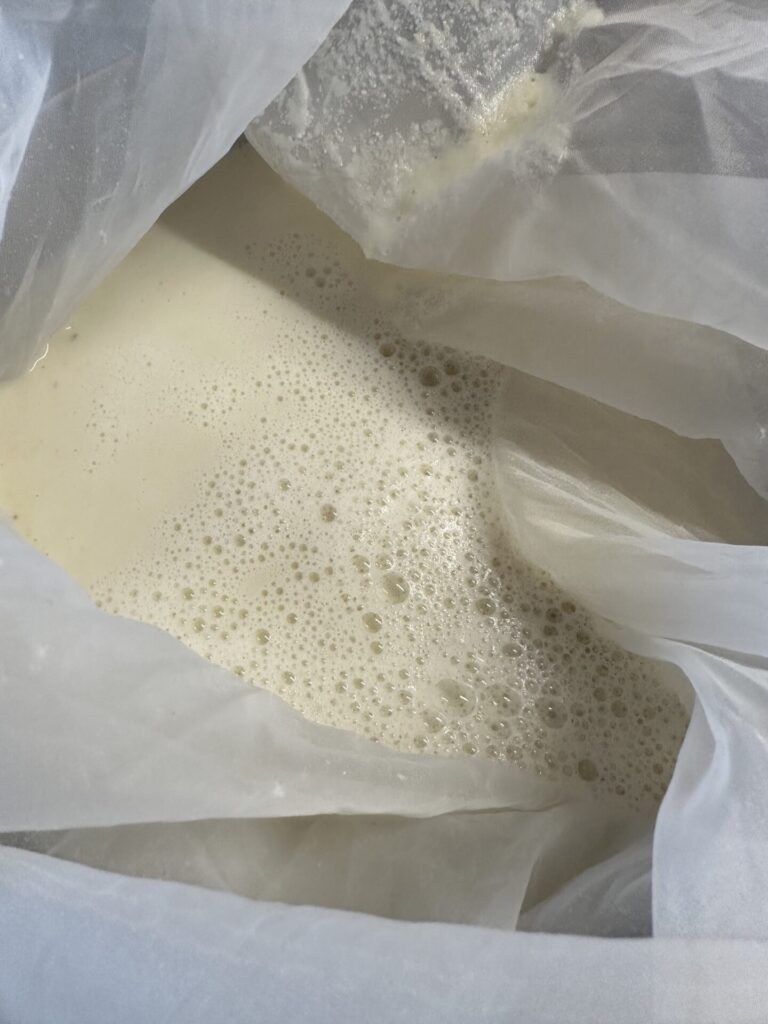

ミキサーやブレンダーなどを使って豆乳を作る原液の呉汁を作ります。滑らかなクリーム状になると良いので水を少しずつ加えながら調整します。

少しもったりと落ちるようなこんな固さです。

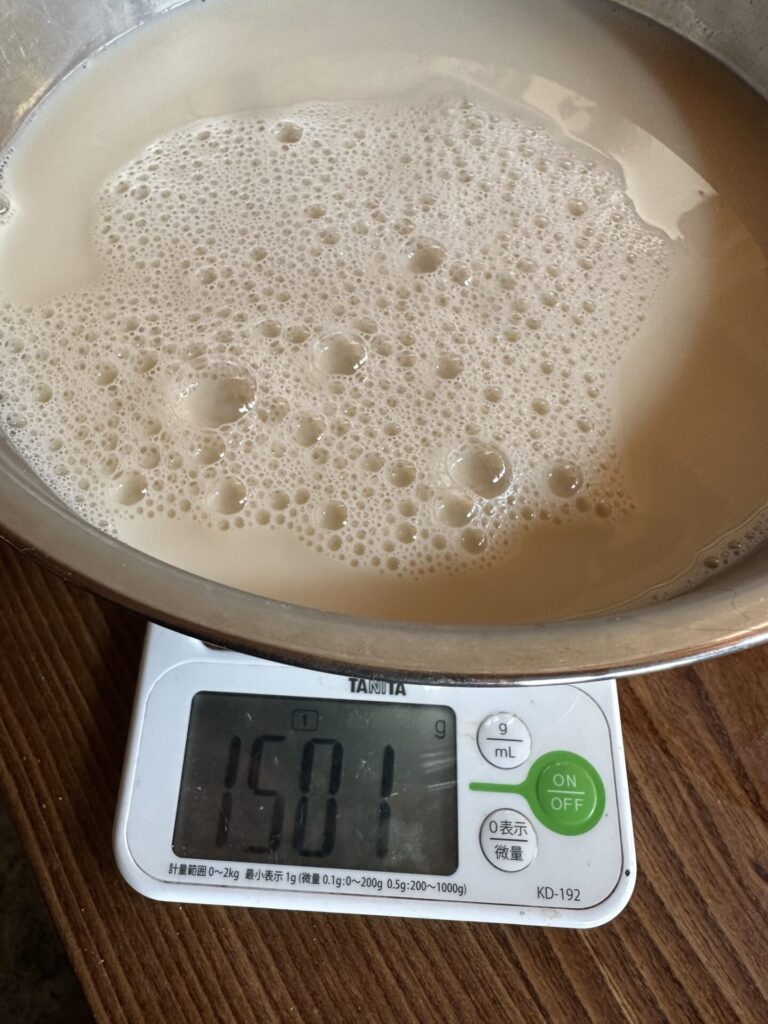

ここでの重さはあまり関係ないのですが目安として測ってみると倍くらいになってました。

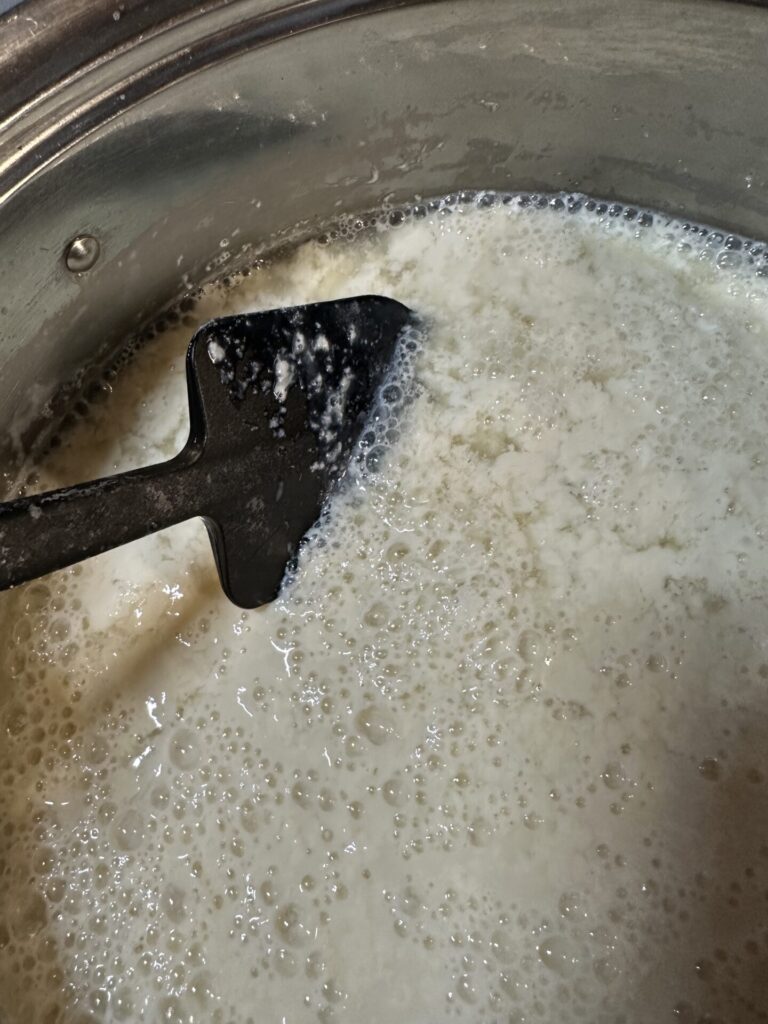

呉汁を掬って沸かしたお湯に入れていきます。お湯にさらしながら溶かすようなイメージです。ここでのお湯の量も出来上がりにはさほど関係ないのですが呉汁と同じかそれ以上の量があるといいとおもいます。

全ての呉汁を入れたら満遍なく中火くらいで掻き回し火にかけます。底が焦げ付きやすく吹き溢れやすいので手を止めず7分前後かき混ぜます。

ここの火の通りが大豆の固形分と溶け出した豆乳に分かれる決め手かと思います。アワアワのアクを掬いながらじっくりかけ混ぜます。

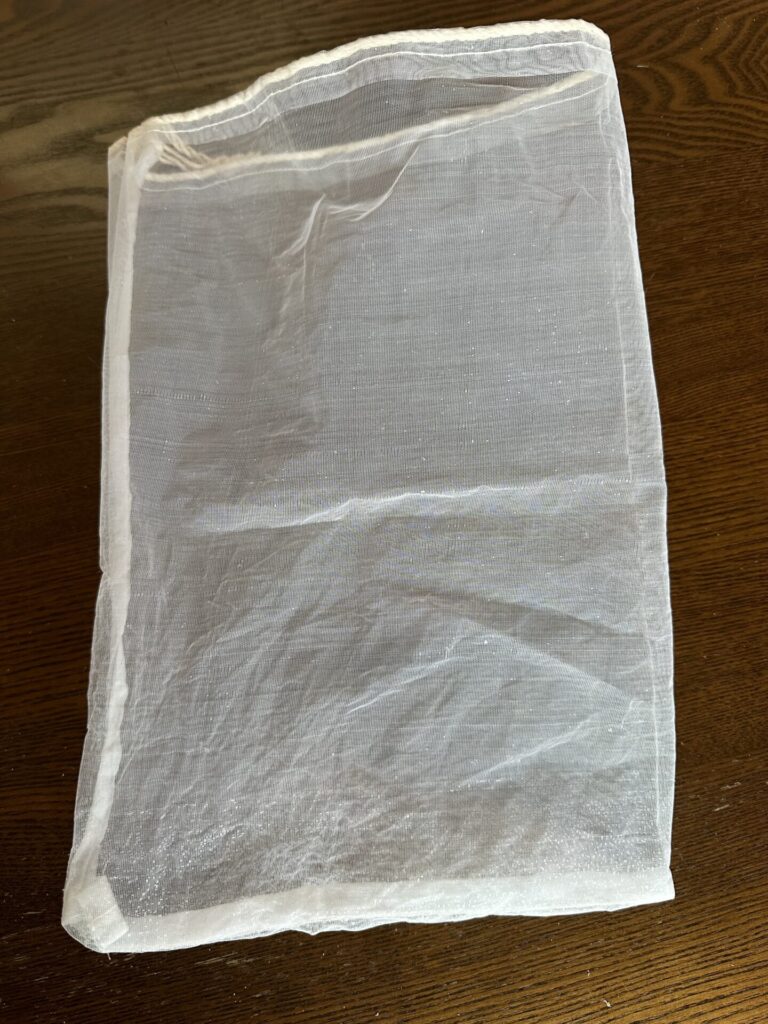

火を止めて絞り袋に移します。

絞り袋はさらし袋やガーゼなどでもいいです。最近はナイロン製の目の細かい専用袋もあります。環境的配慮の問題もありますが、絞る時にかなりの力がかかるので丈夫で使い勝手はあります。

絞る作業は本当に熱くて修行なのですが、耐熱手袋を使うなど火傷にお気をつけください。

絞ったものが豆乳ですがさらに倍近くになっていました。このまま豆乳として活用することもできます。ぜひ味見もしてみてください。次回豆乳として作りたい時の濃さのイメージ作りに役立つと思います。もっと濃い方が良いと思えば呉汁を注ぐお湯を少なめにされるといいでしょう。

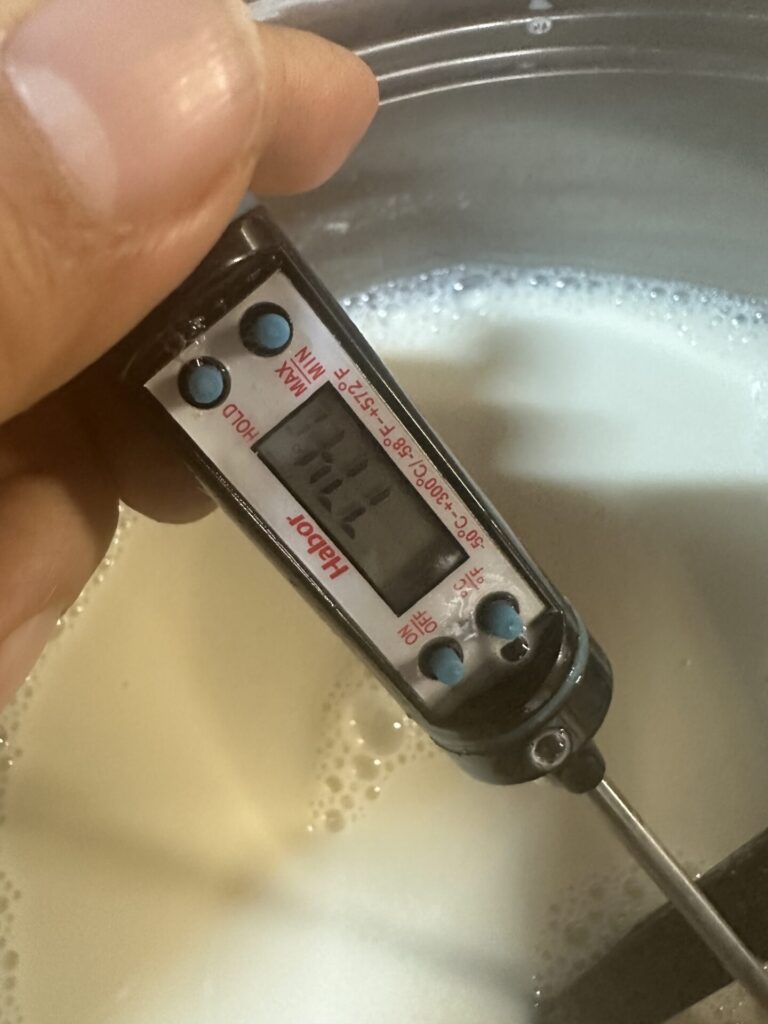

豆乳を再度鍋に移して70〜80℃になるように弱火にかけます。ここでも底が焦げつかないように手を休めずかき混ぜてください。

確かではないですが体験的にここで高温に長時間さらしてしまうとお豆腐が硬めになるように感じます。ここからの作業は手早く温度管理は慎重にしましょう。

また80℃を超えると表面に膜が張ってきます。湯葉です。これはこれで湯葉鍋などにするととても美味しいのですが、ここではお豆腐用。もし膜が張ってしまったら取り除いて食べちゃってください。

温度に達したら火を止めてニガリを投入します。今回はスーパーなどでも手に入るポピュラーなニガリ原液タイプです。

ニガリ原液タイプなら全体の1%を目安に。今回は豆乳が1.5リットルですから15ml入れることにしましょう。希釈タイプは商品の説明をよく読んでお使いください。

ニガリをいれたらザックリ全体に行き渡る程度にかき混ぜます。ここでは一生懸命混ぜる必要はありません。ヘラを大きく3〜4回ほど通すイメージで十分です。

ニガリを入れるとすぐに分離が始まります。もし2.3分様子を見ても分離が進まない場合はもう少しニガリを足してみましょう。

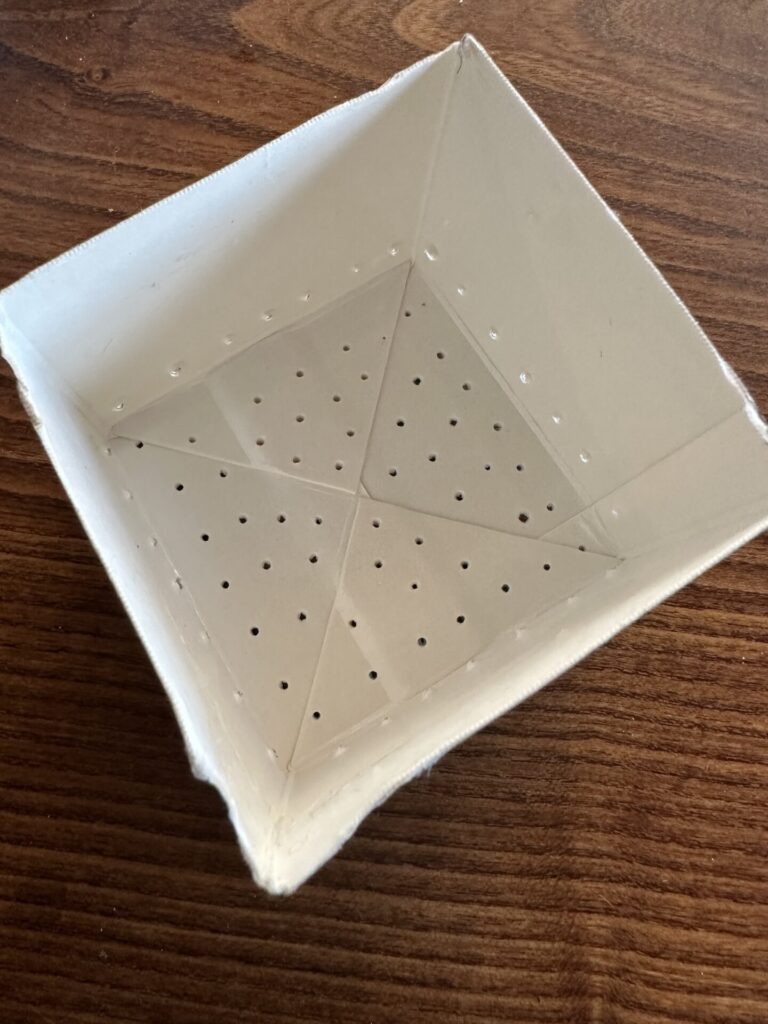

放置している間に容器の準備です。今回はお豆腐の出来高イメージを掴むためにわかりやすく500mlの紙パックを改造して水切り容器を作りました。

前の記事に紹介した通り牛乳などの紙パックを切って、そこになる部分に穴を開けたものです。前回はパックの底の部分を使いましたが、今回の500mlのパックは横に寝かせて口の部分をカットして箱に作り替えました。そこに濡らして固く絞ったさらしを敷いておきます。

さて10分ほど放置しておいたニガリを落とした豆乳はこんなふうにはっきりと分離してきます。

網で水を切りながら救っていきます。

用意した容器に入れていきます。

表面を少しならして形を整えます。

前回の投稿ではここで,紙パックの残りで蓋をしました。ふんわりした食感の豆腐にしたい場合はこれはなくても構いません。お料理にどう使いたいかによって硬さを調節できるのも手作りならではです。

さらに加熱したり型崩れしたくないお料理に使う場合などは蓋をして重石を乗せると身が締まります。しっかり水を抜き固くできたお豆腐は味噌漬けなどにも最適。

冷奴として柔らかく食べたい時などは、そのままサラシでふんわり包み重力に任せるだけでOKです。

何度か作ってお好みの硬さを見つけてください。

このまま冷蔵庫などで保存して水分が抜けるのを待ちます。

しばらく置いて身が締まり、触ってみると適度な弾力が感じられれば出来上がりです。

水にとって浸水して保存しておいてもいいですし、そのまんま食べることもできます。ニガリの味が気になる方は少し水にさらす時間があるといいでしょう。

大豆200gで作る豆腐の出来上がりは木綿豆腐ならちょうど市販のお豆腐2丁くらいでした。絹ごし豆腐はもう少したくさん作れます。それはまた次の機会にご紹介します。

断面もしっかりした木綿豆腐の出来上がりです。

出来立てのお豆腐は本当に美味しいです。

我が家は梅酢と醤油、胡麻油にニラを漬け込んだニラソースでいただくのが大好きです。

ぜひ食卓の定番として手作り豆腐もお楽しみください!

sameera