いよいよ私たちの自給大豆をお分けできることになりました。

私たちは手前味噌を作るところから大豆の栽培が始まりましたが、大豆といえば醤油はもちろん、豆腐や納豆などに使われる日本人のソウルと言って良い作物ですね。

以前の投稿にも書いていますが、そんな大豆の国内自給率がたった7%と言うのは驚きですし、危機感すら感じる状況です。まして身体にも心にも安心な大豆となったら一体どのくらいのものなのでしょう。

私たちはこれからも大豆を作りますし、もっともっと大豆を作る人たちが増えていったらいいなと思っています。そのためにもまず大豆を身近に感じてもらえたら!

さて、大豆が日本人のソウルとは言っても実際は加工された大豆食品を使うことは日常でも、大豆そのものを米のように家に常備して日々食べていると言う方はそんなに多くはないのではないでしょうか?

乾大豆は収穫から長期間保存ができる優秀な常備食です。今回はそんな乾大豆が身近に感じられるよう、使い勝手のいい基本の下処理や使い方を紹介させていただこうと思います。

大豆の発芽毒を抜く

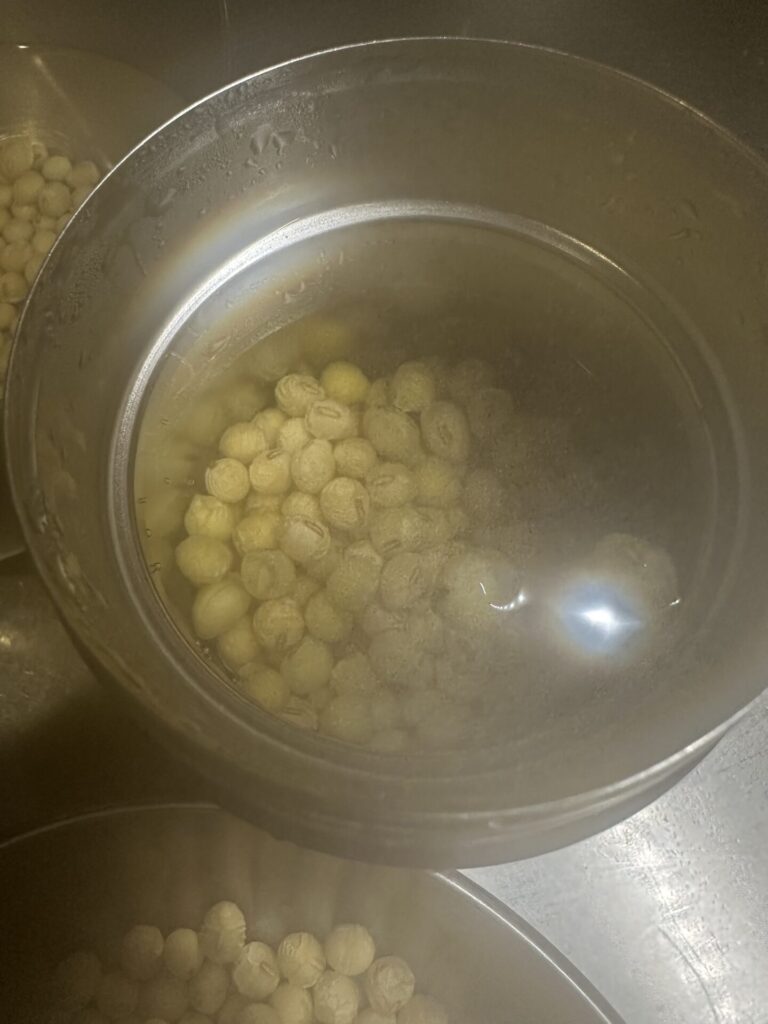

乾いた大豆はまんまるです。これが水を吸うと2.1〜2.4倍ほどの大きさに戻ります。乾大豆と呼んでますが実際は種ですので芽吹くために水分をじっくりゆっくり吸収していきます。食品として加工するのには豆の重さの3〜4倍の水に一晩から一日、途中水を変えながら浸水するのがオーソドックスです。

乾大豆を始めから圧力鍋で加工する方法もあり、手早く簡単です。しかし、これはただ単に水を吸わせるだけでなく、休眠している種がしっかり発芽できる環境が整うまで発芽させないように種を守るための発芽毒が溶け出す時でもあります。この時にしっかり発芽毒を抜いておくことで青臭さやえぐみなどを緩和することもできます。私は実は大豆には少しアレルギーがあって、たくさんとるとお腹が張ってしまうので豆乳は苦手だったのですが、丸一日浸水して自分でしっかり発芽毒を抜いて作るようになってからは飲めるようになりました。苦手だな、と言う方もぜひ一度試してほしいと思います。

しかし丸一日浸水してそのあとまた加工する、となると少しハードルが上がるような気がする方も多いはず。しっかり毒を抜くのに越したことはないのですが少しの工夫であとあとの処理が楽になります。

圧力鍋をお持ちの方は浸水の後は圧がかかったら5分くらい弱火にかけて余熱で簡単に火が通りますね。炊飯ジャーで炊く方もいると思います。私はいつも1日浸水と圧力鍋派ですが、今回は圧力鍋がなくてもできる方法です。

下処理のアイデア

①保温ジャーやポットを使う

この方法は水煮など火を通してから加工するものに使ってもらうといいと思います。

ジャーに熱湯を入れて一度ポットをあっためてお湯をあけそこに乾大豆を入れます。再度そこに熱湯を注ぎ蓋を閉めます。4〜6時間で大豆が戻ると思います。少し大豆に火が入るので豆乳加工には向かないと思います。

②重曹を入れる

水に乾大豆200gに重曹を小匙1/2くらい入れて浸水します。この方法は大豆自体を柔らかくしますので、そのあと柔らかく煮たい煮豆やマッシュするための加工にはかなり時短になると思います。

今回はこの二つの浸水方法で4〜6時間置いて、小鍋で大豆を下茹でしてみました。

親指と人差し指で潰してみました。どちらも1時間しないでそのまま食べられる硬さに煮えました。右:ジャーでのお湯浸水の方は形がしっかりして硬めなので、煮豆やスープなど形をきれいに保ちたいものにいいかもしれません。左:重曹を入れたものは中までホクホクです。このままでもお芋のようで美味しいです。大豆バーグを作ったりマッシュするものにも使いやすいです。どちらもお好みですね。

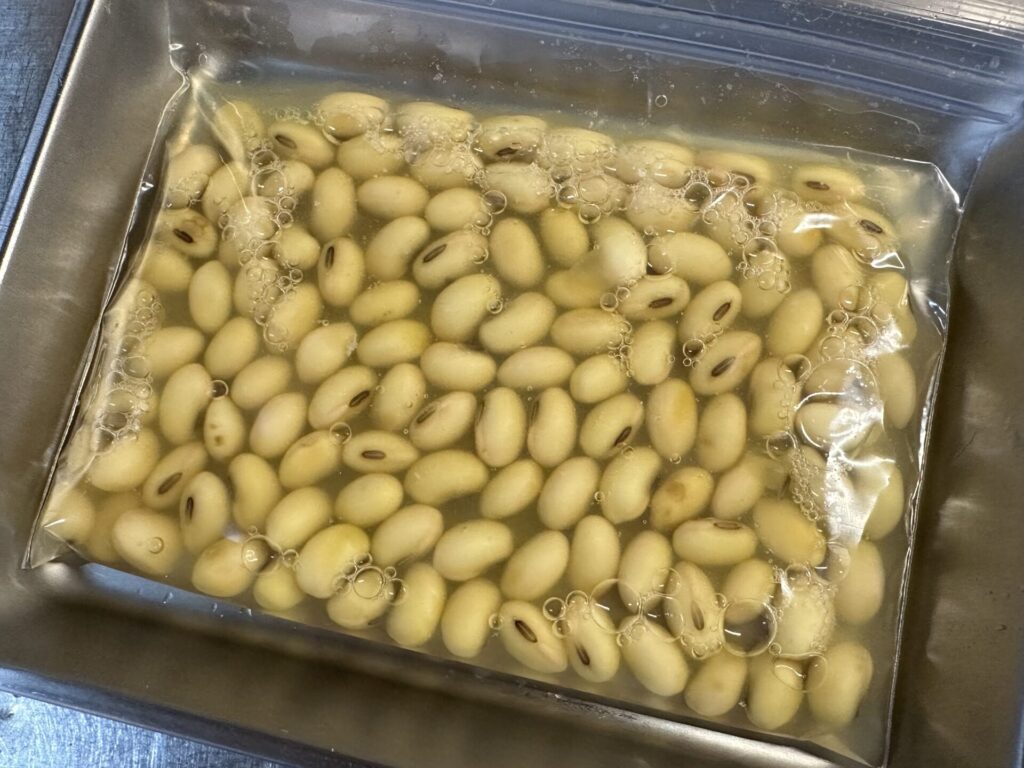

こうして茹でた水煮大豆は冷凍保存ができます。チャック付きの保存袋に煮汁と一緒に入れて平らにならしバットなどに寝かせて冷凍庫に入れます。こうしておくと使いたい時に使いたい分を割って使うことができます。煮汁も一緒に冷凍することでお豆も柔らかさを保ちます。サラダやスープなどにもサッと使えて便利です。私はミネストローネに入れるのが好きです。

今回は保存用に加えて一品。大豆の甘辛揚げ。おやつにもおつまみにも。メープルとかナッツと一緒に作ると少しオシャレな一品になりますね。

自家製豆乳をつくる

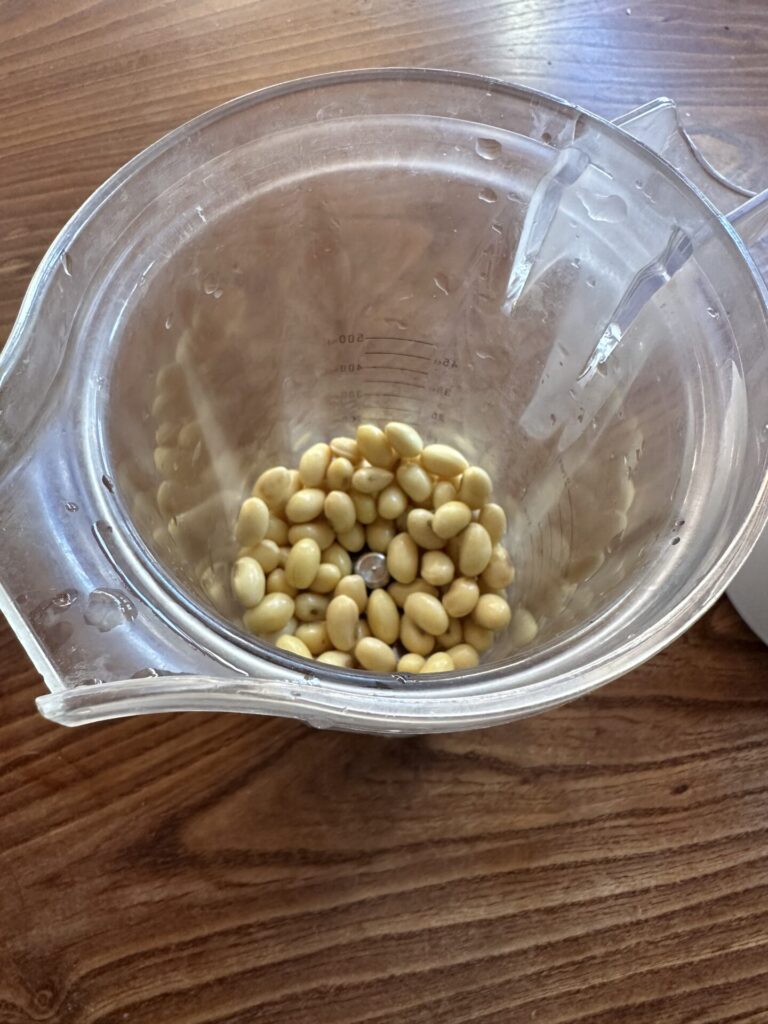

豆乳を作るためには火を通しタンパク質を凝固させる前に大豆をミキサーにかけないとなりません。なので浸水はオーソドックスに一晩浸水にしました。

一つは一晩浸水したものをミキサーで撹拌。

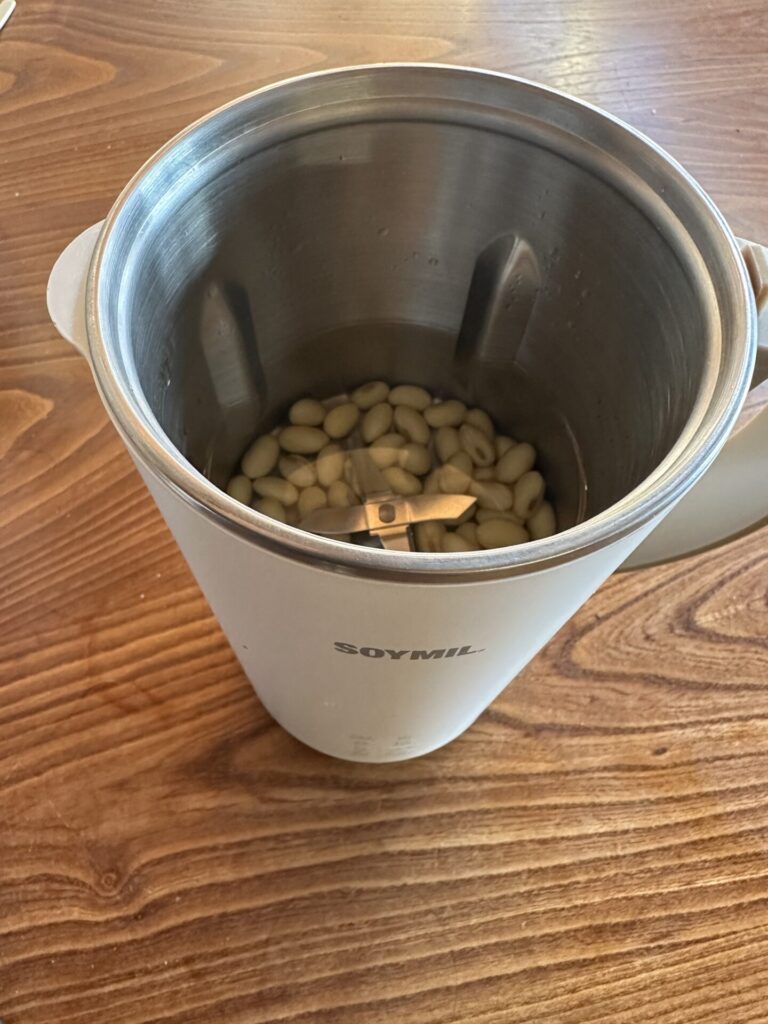

もう一つはボタンひとつで豆乳を作ってくれる豆乳メーカーです。最近は便利で使いやすい市販品がお求めやすくなりました。豆乳メーカーは乾大豆からも作ってくれるのですが、やはり発芽毒を抜きたいのと、浸水してからの方が濃厚さが増すように感じます。

豆乳メーカーは絞る前までやってくれるので手間要らずです。ここではミキサーにかけた呉汁の方で解説します。

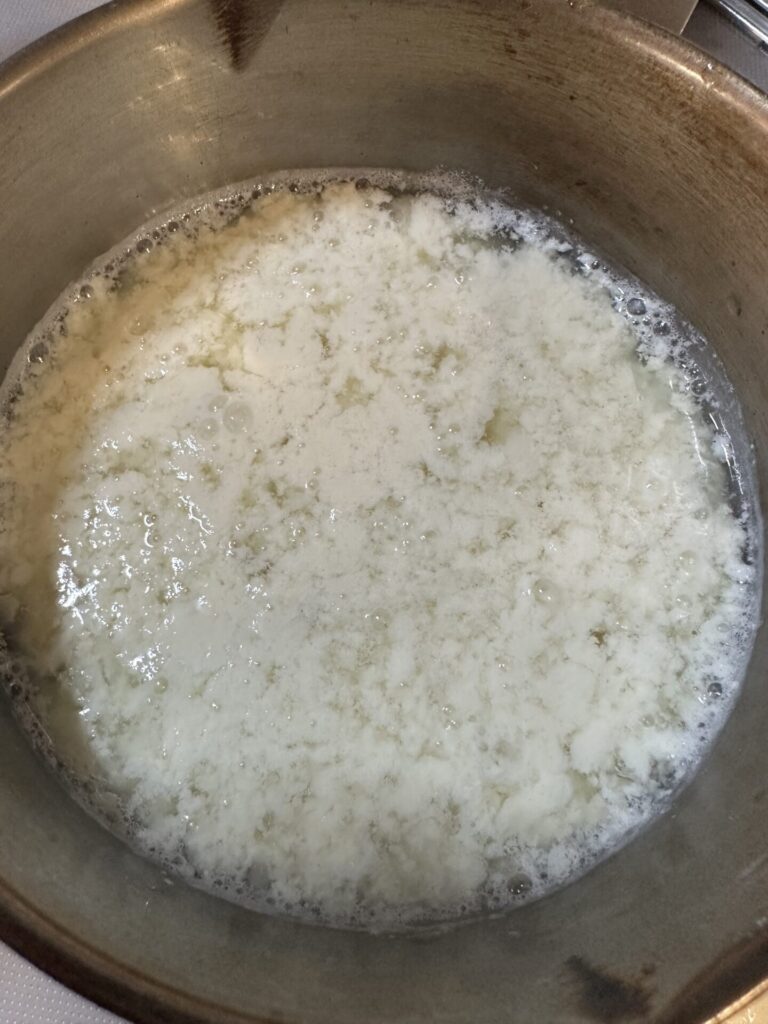

クリーミーな状態にミキサーにかけた呉汁を鍋に沸かしたお湯に入れて7〜8分ほど底をかき混ぜながら熱します。そこが焦げやすいので手を休めずかき混ぜてください。

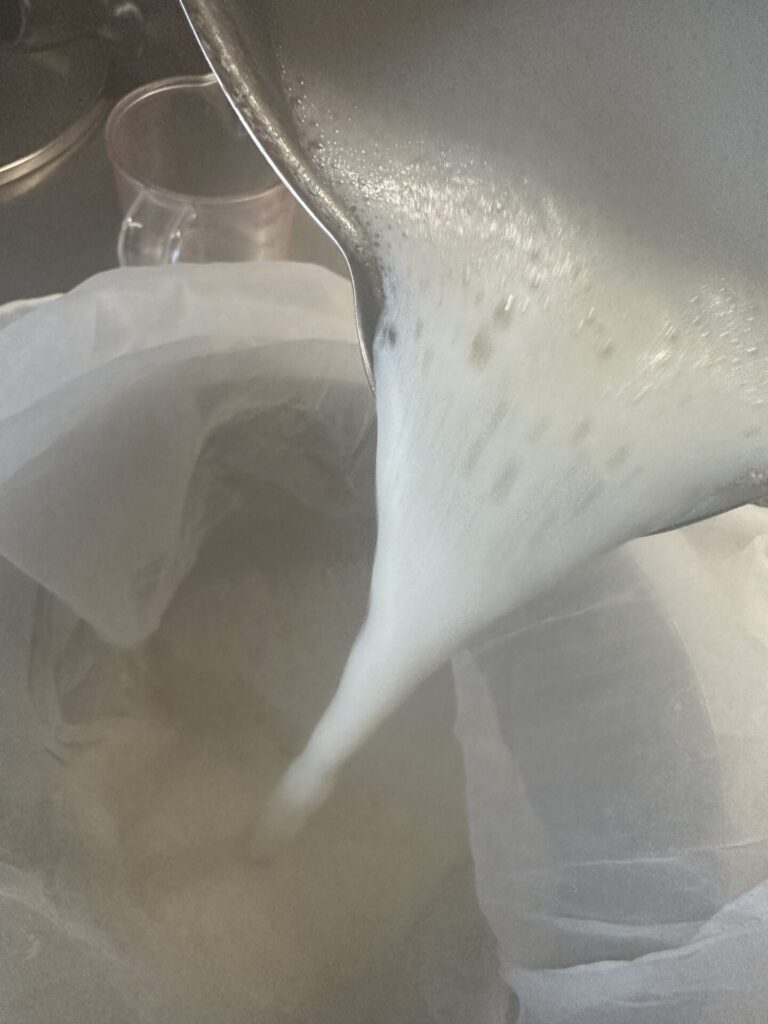

火を止めて絞り袋に流し入れ豆乳を濾します。ものすごく熱いので耐熱手袋を使うなど充分に気をつけてください。豆乳メーカーで作っても濾す作業からは一緒です。

この時に残るのが生おからです。ポテトサラダの要領でおからサラダにしたり、コロッケやナゲットなどにも加工できます。スイーツのレシピもたくさんありますね。足が早いので1.2日のうちに召し上がってください。私は今回はオカラバーSOYJOYもどきを作ろうと思っています。

搾りたての豆乳です。臭みがなく甘いです。私は豆乳と生姜とメープルシロップでチャイを淹れています。自分で作ると豆乳の濃さも加減できるので好みの味に仕上げやすいです。

自家製豆腐をつくろう

豆乳ができたら次はお豆腐です。出来立てのお豆腐は美味しいですよ。添加物もなくお豆の甘さがダイレクトに味わえます。

70〜80℃に熱した豆乳に全体量の1%ほどのにがりを入れます。軽く全体に馴染むくらいにかき混ぜます。少しおいて分離してきていればそのまま、変化がないようならもう少しにがりを落として10分ほどおきます。

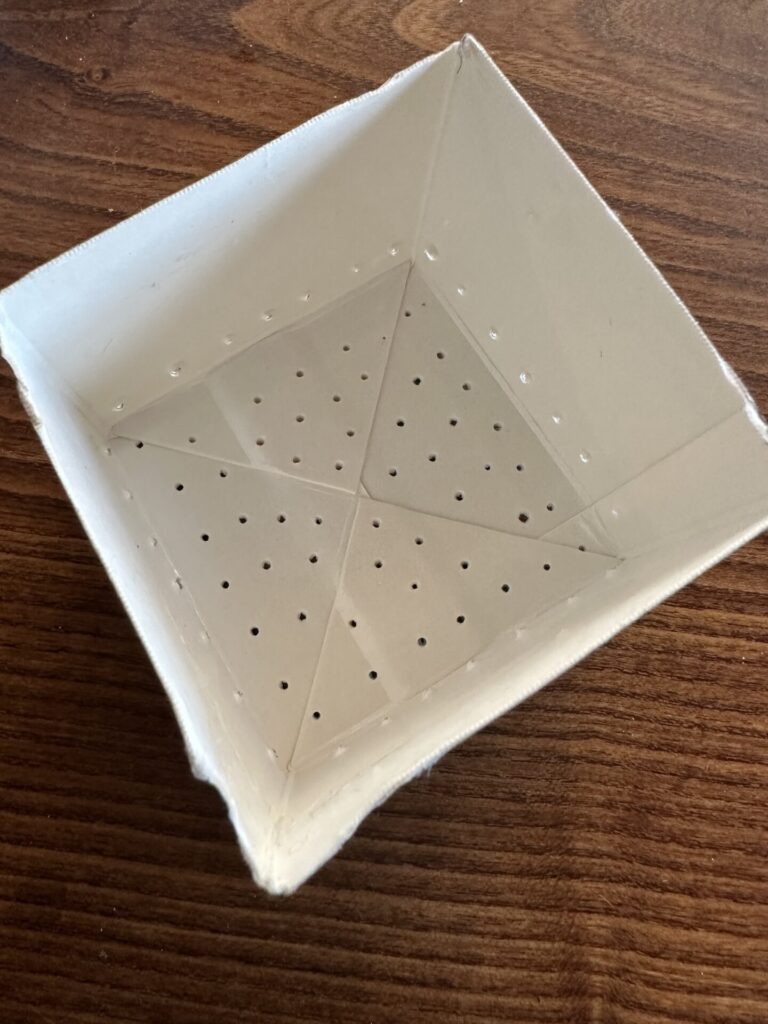

この間に容器を用意します。家にあるものでなんとかすると言う意味で、今回は牛乳パックを活用します。プラスチック容器やザルなど何か水が切れるように加工できるものがあればアイデア次第でなんでもOKです。水が切れるようにバットに底上げして置きます。

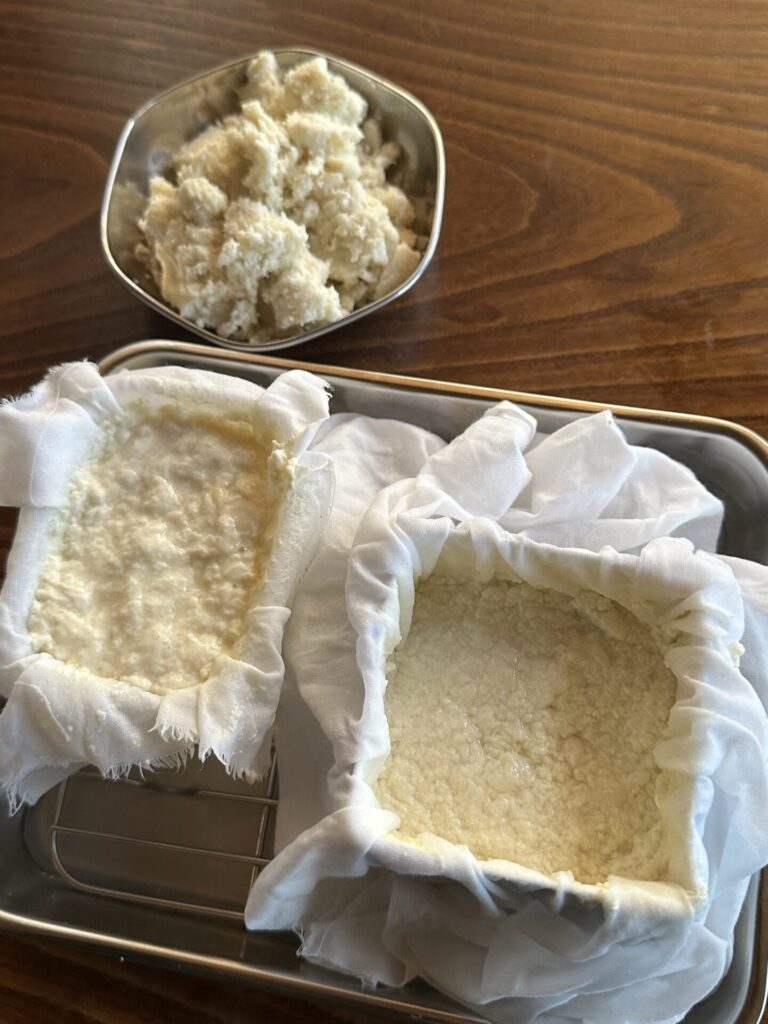

容器が準備できたらサラシを敷きます。そこに分離した白い部分を網で掬って入れていきます。

少し押し付けて表面を滑らかにして、今回は牛乳パックの蓋をして圧を平均化しました。晒しを閉じ、その上に軽く重石をし冷蔵庫に一晩ほど置くと身が閉まります。もちろん出来立ての温かいものをスプーンで掬っていただく朧豆腐も美味しいです!

冷蔵庫で冷やして身が締まりました。

左がミキサー、右が豆乳メーカーの豆乳で作りました。ニガリを入れた段階で分離の仕方が違かったのですが、私の好みはミキサーに分配が上がりました!ミルキーで甘い!!芳醇な香りです。豆乳メーカーのは美味しいでが、ちょっとバサバサしてる感じがありました。作り方を変えて比べるのも楽しいですね。

我が家はタンパク質を植物性で摂ることが多いのでお豆腐は重宝しています。豆腐も一度に作って冷凍してしまうこともあります。

冷凍した豆腐は解凍すると水分が抜けて、様々なお料理に使いやすくなります。豆腐ハンバーグや餃子の挽肉の代わりや、唐揚げ様に加工したりもします。お料理好きな方の美味しいアイデアレシピも検索でたくさん出てきますしアイデア次第で無限に広がりますね。

お米も手に入りにくくなってきたというニュースが流れています。安心して食べられるものも手に入りにくくなります。少しでも蓄えておける乾物はとても重宝しますし、まして良質なタンパク質は健康な身体のためにも変え難いものだと思います。ぜひ皆さんも大豆の加工の習慣やアイデアを育てていきませんか。

ちなみに今回ご用意した大豆は、大豆そのものはもちろんですが袋詰めからイラストラベルまで家内制手工業です(❁´◡`❁)イラストは『天日干し米ササニシキ』のラベルに続いて息子が手がけております。自給用のお裾分けなので少量限定となりますが、ほのぼのとした目で楽しんでいただけたら嬉しいです。

sameera