3月も終わりの頃、初夏のような暑い日があるかと思えば季節外れの大雪が立て続けに降ったりと、なかなか春を感じにくい八ヶ岳ですが、それでも自然は確実に春の訪れを知らせてくれます。

畑に生息している蕗の蕾が膨らんできました。

冬を越した菜花も、花より団子よろしく食べごろです。

さて、そんな折自前の自給大豆と自給小麦を使って醤油麹を作り、醤油を仕込みました。

塩は流石に難しいですが、基本調味料はなるべく自家製を使いたいと思っています。味噌はもちろん、お酢は柿酢、甘味はみりん、時にはクルミシロップやデーツシロップ、甘麹などなど身近なものや自前のもので作るようにしています。

しかし醤油作りは自家用量をまかなうにはなかなかハードルが高く感じられて、一度はどこかでワークショップなりプロの方から学んでみたいと思っていました。

そして今シーズンなんと以前当サイトでもお米を販売してくださった「自給農園めぐみの」さんがいくつかの方法で醤油作りを学んで来たものをご自分なりに咀嚼して、各自お家で醤油が作れるように落とし込んだ講座を開催してくださったのです。

醤油仕込みも、醤油麹を買ってそれを水で溶いて1年近く櫂入れ(かき混ぜて空気を送る)や天地返しなどのお世話をして熟成部分だけを自分でやっていくこともできます。しかしやはり醤油は一から作ってみたい。どのように醤油になっていくのか自分の目で見てみたい。そんな気持ちで念願叶って4日間のプロセスに参加しました。

とても気づきや感動の多い目から鱗の講座で、私たちは夢中になって間髪あけずに翌日から自宅で2回も醤油麹を作り仕込みました。

1日目 種付け 引き込み

初日は醤油の概要と今回習う醤油作りのベースである平手醤油さんの特徴の説明をうけました。平手式は仕上がり後に加水することなく絞れる作り方です。

まずは炒り小麦を作ります。

その間に前日から浸水してあった大豆を朝から大鍋で煮込みます。

小麦の中の水分を所定の量まで飛ばしつつ焦がさないように炒っていきます。何度もやってるうちに体感的にどこで止めたら同じ水分量になるのかわかるようになっていくのも面白いです。

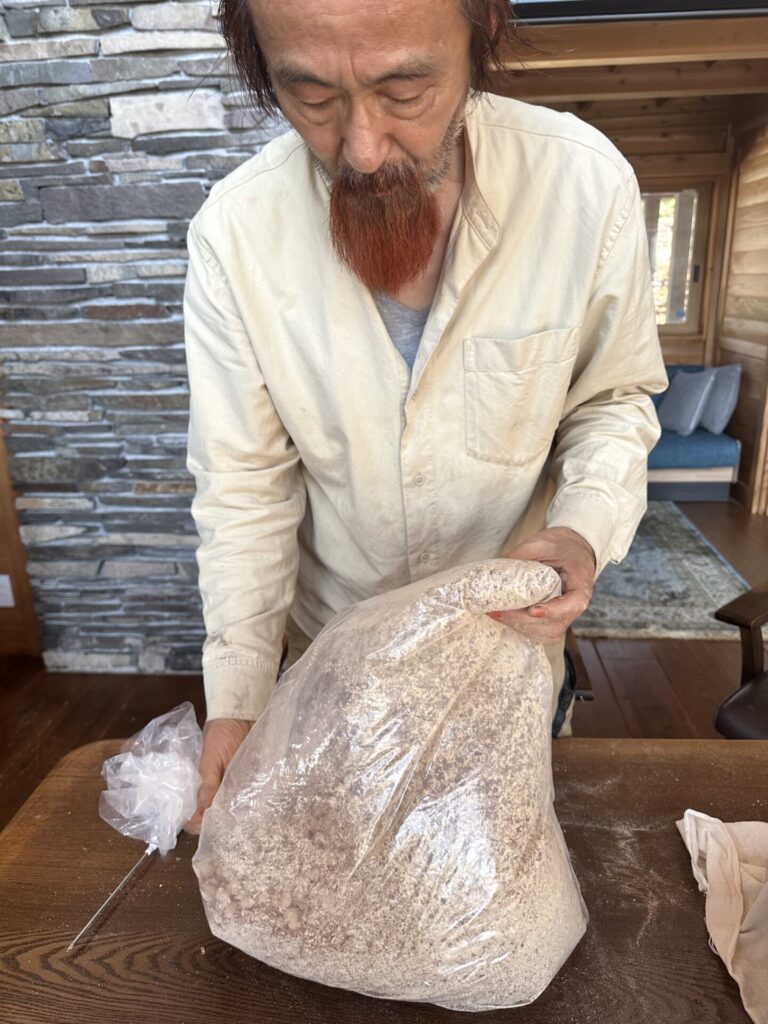

炒った小麦が所定の温度に冷めたら粉砕し麹を混ぜ、大豆にまとわせます。

この粉砕も細かい粉と粗い粒になるようにします。粉の部分が大豆の水分を吸収し、粗い部分は菌たちが好む空気を送りやすくするためです。

大豆と麹の混ざった小麦を均等に均して温度管理された室にしまいます。これを引き込みといいます。ここから温度管理という見守りが始まります。

2日目 1番手入れ 2番手入れ

だいたい引き込みから8時間くらいを目安に発芽して、温度が上がり始めます。この時期は湿度が大事で、割と高めの湿度を保つように気をつけます。

2日目である翌朝になると菌がもっとも活発に活動して、大豆や小麦を分解して旨み成分に変えていく温度に達します。

この時に菌が耐えられる温度ギリギリで「1番手入れ」という作業をします。

室から出して大豆をかき混ぜて温度を一旦下げて、より空気に触れやすいように二つに分けて再度室に戻します。またここからは温度と湿度を見守ります。

一度下がった温度がまた高くなって麹菌が耐えられるギリギリを見守ります。この温度が余すところなく大豆や小麦の旨み成分に変えてくれるのです。はやる気持ちをグッと抑えて見守ると温度が下がり始めます。

そうしたらまた室から出して今度は湿度を飛ばすようにかき混ぜていく作業「2番手入れ」をして、また室に戻します。

3日目 枯らし

このあとは活発に働いてくれたニホンコウジカビたちが枯れていくのを待つ時間です。

基本3日目は温度と湿度を見守るだけですがこれが大事です。室の中で快適に過ごしているか心を配り、位置を変えたり加温したり湿度を調節したりと至れり尽くせりご奉仕します。

4日目 出麹 仕込み

いよいよ所定の温度と湿度に達したら「出麹」。

枯れて胞子を飛び立たせる準備のできた醤油麹を室から出します。縁がほんのり黄緑色なのが見て取れます。コロニー化して固まっている板麹をほぐすとこの通り。

出麹の作業の時はマスク必須です。目に見えてブワーっと胞子が飛び立ちます。これを吸ってしまうと人によってはアレルギー反応が出て、数日高熱を出してしまうこともあるそうです。

ここまででニホンコウジカビのお役目は終わります。ニホンコウジカビは塩に弱く、塩きりすることで乳酸菌や酵母にバトンを渡すのです。

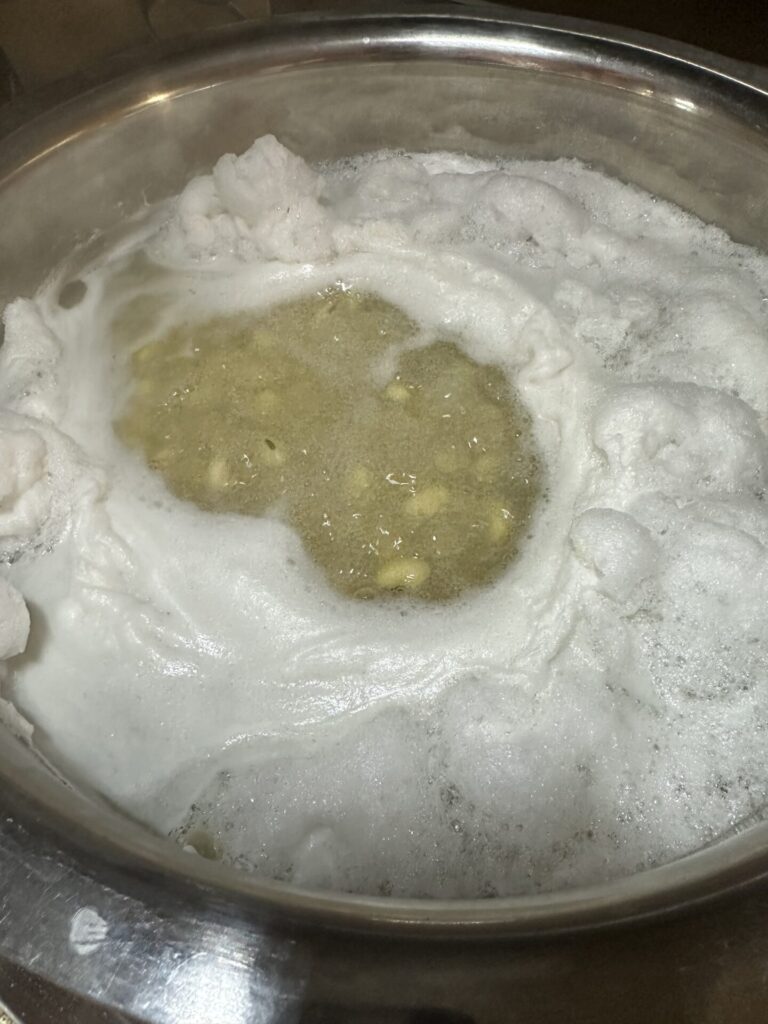

こうして完成した醤油麹を、とっておいた大豆の旨みたっぷりの煮汁を合わせた所定の量の水でとくのが「仕込み」となりす。

このあとは初めの2週間毎日かき混ぜ、その後は月一度くらい天地返しをしたりとお手入れを繰り返します。夏は30度以上を体験させ菌の働きを応援します。

こうして10ヶ月以上、熟成具合など場合によっては2年以上も熟成していくプロセスを経ていよいよ絞りということになりす。今回仕込んだ分はまだまだ先ですね。今から絞りが楽しみで仕方がありません。

しかし今回参加してみて思ったことは、日本人にとって醤油は欠かせないものだと思いますが、多くの人が醤油って何?というのを説明できないのではないだろうか?ということです。

かくいう私も体験してみて、醤油のことをあまりに知らない自分に出会いました。醤油を食すものとして異国の人々に文化として醤油とはどんな食べ物なのか、ということをせめて説明できるくらいには理解しておく必要があるのじゃないか?とも思うし、どうして今まで何を食べているのかこんなにも知らなかったのだろう?と恥ずかしくも思いました。

確かに醤油作りは味噌作りより少しハードルが高いです。だからおうちで作れないにしても、せめて一度は講座に参加してみたり、チャンスがあれば地域やコミュニティなどで誰かと一緒に作ってみたりと、もう少し醤油が身近に感じられる体験ができたら理解が深まるのではないかなと素人ながらに思うのでした。

何はともあれ、自分たちで育てた大豆と小麦がニホンコウジカビや乳酸菌、酵母などの力を借りて醤油になっていくプロセスを一緒に過ごせることがとても愛おしいものに感じます。それがまた体や心を作っていくのだと思うとすごく壮大な世界を感じるのでした。